BUSINESS

[공구와 인생] 세상에 쓸모 없는 것은 없다

세상에 쓸모 없는 것은 없다

좋은 공구도 때와 장소 맞아야

날씨가 푹푹 찐다. 더위는 어찌 참아 보겠는데, 습도가 문제다. 마치 가마솥에서 삶아지는 느낌이다. 부채라도 부치면 나을까 해서 작년 여름에 쓰던 부채를 찾아본다. 땀은 속절없이 흐르건만 도대체 어디에 두었는지, 이곳저곳을 뒤져도 부채가 나오지 않는다. ‘하로동선(夏爐冬扇)’이라더니 그 말이 꼭 맞다.

하로동선의 뜻은 아주 간단하다. 중국의 후한 시대 학자였던 왕충이 지은 《논형(論衡)》〈봉우(逢遇)〉에 등장하는데, 여름 ‘하(夏)’, 화로 ‘로(爐)’, 겨울 ‘동(冬)’, 부채 ‘선(扇)’으로 여름 화로, 겨울 부채라는 뜻이다. 이 말은 결국 쓸모없는 것을 가리킨다.

더운 여름에는 화로가 필요하지 않다. 반대로 추운 겨울에는 더위를 쫓기 위해 부채를 부칠 일이 없다. 그래서 쓸모없는 것들을 가리켜 ‘하로동선’이라고 말한다. 그러나 그것이 꼭 그렇지만은 않은 것 같다.

여름에 필요 없다고 해서 화로가 겨울에도 필요 없겠는가? 부채도 마찬가지다. 겨울에 쓸모없다고 하지만 여름 부채는 무엇보다 유용하다. 어떠한 순간, 어떠한 자리에 필요 없다고 해서 그것의 가치가 사라지는 것은 아니다. 하로동선을 바꾸어 말하면 아직 맞는 때와 장소를 만나지 못했음이다.

인생도 그러하다는 생각을 한다. 지금 가진 생각, 지금 가진 기술이 빛을 발하지 못할 수도 있다. 그래서 괴롭고 힘들 수도 있다. 하지만 그렇다고 그것이 쓸모없는 것은 아니다. 나 역시 겨울에 쓰지 않던 부채를 찾아 방안을 이렇게 헤매고 있으니 말이다.

결국 부채가 있는 곳을 생각해내었다. 예전에 만든 작은 서랍장에 넣어두었던 기억이 났다. 바로 의자 뒤에 있는 서랍장이건만 그 생각을 하지 못했다.

자투리 나무 훌륭한 소품 재료

서랍장에는 낡은 부채가 고이 모셔져 있었다. 그리고 그 옆에는 주인을 기다리는 명함꽂이와 연필꽂이, 펜트레이 같은 작은 소품들이 놓여 있었다. 누군가에게 주려고 틈틈이 만들어 놓은 선물들이다. 부채를 꺼내면서 그것들을 꺼내 책상 위에 올려 두었다.

그러고 보니 처음 이런 소품들을 만들 때가 생각난다. 목공을 시작하기 전에는 나무가 귀하다거나 아깝다는 생각을 하지 못했었다. 집안의 가구도 필요에 따라 쓰고 버리는 그저 그런 소모품처럼 생각했다. 하긴 그때까지 내가 산 가구라야 인터넷에서 파는 아주 저렴한 물건들뿐이었다. 한 번 쓰고 버리자는 마음으로 샀고 정말 이사할 때가 되면 가구를 버리게 되었다. 하지만 직접 가구를 만들면서 그런 생각도 많이 바뀌었다.

길거리에 버려진 가구를 보면 유심히 바라보는 버릇이 생겼고 또 어떤 경우에는 그걸 뜯어내 공방으로 가져가는 경우도 있었다. 목공을 시작하며 나무를 대하는 태도가 많이 변한 것이다. 그 변한 태도가 만든 것이 바로 이 작은 소품들이다.

보통 가구를 만들기 위해서는 커다란 판재를 재단해야 한다. 그런데 이때도 상당히 머리를 써야 한다. 어떻게 자르느냐에 따라 자투리가 많이 나오느냐 그렇지 않느냐가 결정되기 때문이다. 하지만 어떤 방식으로 잘라도 자투리 나무가 나오는 것을 막을 순 없다.

보통 가구를 만들고 나면 길쭉한 나무, 손바닥만 한 나무, 공책만한 나무가 남기 마련이다. 그런데 이 나무가 보통 가구를 만들 때는 쓸 일이 별로 없다. 처음엔 이런 작은 자투리 나무들을 한쪽에 쟁여 두지만 그것도 한계가 있다. 시간이 지날수록 자투리 나무는 쌓여 가고 그 공간을 감당할 수 없게 되기 때문이다.

산업용 폐기물 포대에 담겨 떠나는 자투리 나무들이 못내 안타깝고 아까웠다. 그래서 그 나무들을 어떻게 이용할 수 없을까 생각하게 되었다. 그래서 처음 만들어 본 것이 명함꽂이다. 명함꽂이는 클 필요가 없다. 손바닥보다 작은 나무 중간에 홈을 만들면 훌륭한 자투리 나무는 훌륭한 명함꽂이로 변신한다. 다음은 명함꽂이에 조금씩 변형을 주었다. 명함을 꽂는 뒤편에 구멍을 뚫어 주었더니 명함꽂이 겸 연필꽂이가 되었다. 공책만한 나무로는 마우스 패드를 만들고 길쭉한 나무의 중간에는 둥근 홈을 파서 펜 트레이를 만들었다.

버려졌을 자투리 나무로 무언가를 만드는 일은 기쁜 일이다. 우선 나무를 버리지 않아도 되니 마음이 편하다. 다음은 작은 나무로 무엇을 만들까하고 생각하는 과정이 재미있다. 그리고 결정적으로 좋은 것은 자투리 나무로 만든 소품이 누군가에겐 아주 좋은 선물이 된다는 점이다.

작아서 쓰지 못하는 자투리의 단점은 작아서 소품을 만들 수 있다는 장점으로 변한다. 정말 중요한 것은 그것이 무엇이냐가 아닐 수도 있다. 어떻게 받아들이느냐, 언제 쓰느냐, 어떻게 쓰느냐에 따라 모든 것은 변한다. 사실 나무는 단점이 많은 재료이다. 나무는 금속보다 단단하지 않다. 비록 녹이 슬진 않지만 수축하고 팽창되어 변형된다. 그런데 사람들은 나무로 만든 가구를 좋아한다. 그것은 금속이 주지 못하는 것을 나무가 가지고 있기 때문이다. 우리가 쓰는 모든 것은 변형된다. 하지만 어떻게 보느냐에 따라 그것은 장점이 되기도 하고 단점이 되기도 한다.

자투리가 무엇보다 훌륭한 소품의 재료가 될 수 있는 것은 그에 맞는 때와 쓰임을 얻었기 때문이다. 화로와 부채도 이와 같다. 여름을 기다린 화로는 겨울이 되어 활활 타오른다. 마찬가지로 겨울을 이긴 부채는 여름에 만개한다. 나무는 그 특성을 간직하고 있다. 그리고 그 특성은 단점이 되기도 한다. 그렇지만 그 단점을 넘어서는 장점을 가지고 있기에 사람의 사랑을 받는다.

하찮은 것도 어디 쓰일지 생각해야

사자성어 중에 ‘계명구도(鷄鳴狗盜)’라는 말이 있다. 닭 울음소리를 잘 내는 사람과 개의 흉내를 잘 내는 좀 도둑을 일컫는 말이다. 그런데 왜 이 흉내 잘 내는 좀 도둑이 거룩한 사자성어에 이름을 올리게 된 것이었을까?

계명구도의 고사는 위의 이야기와 맞닿아 있다. 중국 전국시대 말기 제나라에 맹상군이라는 사람이 있었다. 맹상군은 천하에 재주 있는 사람을 모아 대접하기로 유명했다. 그러니 맹상군의 집에 머무는 사람이 수천 명이었다. 한 마디로 별의별 사람이 다 모여 있었던 것이다. 진나라의 왕이 맹상군의 이야기를 듣고 그를 재상으로 모시려 했다. 이에 맹상군은 호백구(狐白?)를 진나라 왕에게 바쳤다. 호백구라고 하면 흰 여우의 겨드랑이 털을 모아 만든 가죽옷이다. 호백구는 지금의 밍크코트보다 훨씬 진귀하고 값비싼 옷이라고 할 수 있을 것이다. 그런데 진나라의 신하들은 맹상군을 죽이려고 하였다. 목숨의 위협을 느낀 맹상군은 왕의 애첩에게 살아나갈 방도를 찾아 달라고 했다. 이때 애첩이 원한 것이 바로 호백구다. 하지만 호백구는 이미 진나라 왕의 손에 들어간 터였다. 이때 나선 사람이 맹상군의 식객 중 하나였다. 그는 개 흉내로 도둑질을 잘 하는 사람이었다. 그는 개 흉내를 내어 호백구를 훔쳐 왔다. 호백구를 애첩에게 주고 빠져 나오는 데, 이번에는 성문이 문제였다. 새벽이 되어야 성문이 열릴 텐데 아직 닭이 울 기미가 보이지 않은 것이다. 이때 나선 사람이 바로 닭 울음 소리를 잘 내는 식객이었다. 식객이 ‘꼬끼오’하고 닭 울음 소리를 내자 근처의 모든 닭이 따라 울었다. 그렇게 맹상군은 위기를 모면할 수 있었다. 개와 닭 울음 소리를 흉내 내는 것이 하찮아 보일 수도 있다. 그러나 그것이 꼭 필요한 곳에 이르면 무엇보다 중요한 것이 된다. 지금 내가 가진 것은 무엇일까? 개 흉내를 잘 내는 것처럼 중요하게 보이지 않을 수도 있다. 그런데 그것을 어디에 쓸지 한 번 생각해 보았는가? 중요한 것은 그것이다.

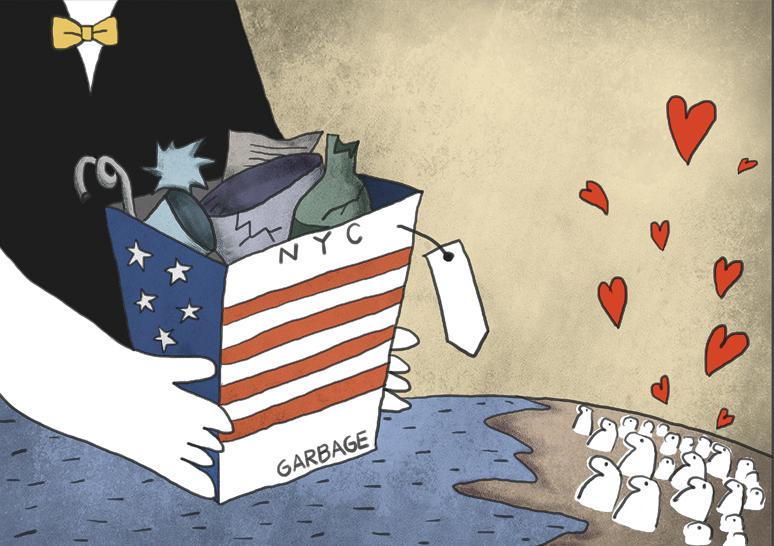

미국에 저스틴 기그낙이라는 사람이 있다. 이 사람은 미국의 봉이 김선달이라고 할 수 있다. 저스틴 기그낙이 유명해진 건, 그가 뉴욕의 쓰레기를 팔았기 때문이다. 그는 거리에 버려진 코카콜라캔, 커피잔, 극장표, 오바마가 연설했을 때 모였던 사람들이 버린 쓰레기를 투명 아크릴 봉지에 담았다. 그리고 거기에 ‘NEW YORK CITY GARABAGE’라고 적었다. 한정판은 100달러, 일반판은 50달러에 팔았다. 이 뉴욕 쓰레기는 30개 국에서 1,300개 이상이 팔렸다고 한다.

누구는 쓰레기를 예술품으로 만들어 판다. 길거리에 굴러다니는 쓰레기로 말이다. 하지만 누구는 자신이 가진 것도 제대로 쓰지 못한다. 자신이 가진 것을 비하하거나 폄하할 필요는 없다. 그럴 에너지가 있다면 오히려 그것을 언제, 어디에, 어떻게 쓸 것인지를 생각하는 것이 좋을 것이다.

글 _ 임병희·일러스트_ 최 선