SPECIAL

해양쓰레기에서 빛을 건져내다, 금속공예가 이혜선

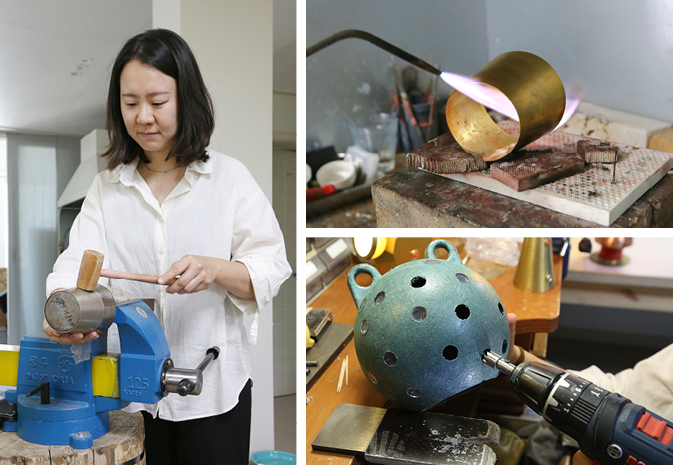

금속공예가 이혜선은 바다에서 주워 올린 해양쓰레기로 조명 작품을 만든다. 버려진 플라스틱 부표 등의 쓰레기에 금속 재료를 덧입혀 새 생명을 불어넣는다. 단지 눈요깃거리가 아닌 빛을 내는 ‘기능’이 들어간 물건을 만들어내는 것. 그야말로 공구의 역할이 필요한 작업이다.

환경운동가, 예술작가, 공예작가… 자신을 부르는 여러 호칭 가운데 이혜선 작가는 금속공예가라는 이름을 선택했다. ‘공예’라는 단어의 의미를 사전에서 찾으면, ‘기능과 장식 양면을 조화시켜 일상생활에 필요한 물건을 만드는 일’이라 한다. 바다에서 주워 올린 부표 등의 플라스틱 쓰레기에 금속 재료들을 덧입혀 예쁜 손전등으로 재탄생시키는 작업. 그녀의 작업은 ‘금속공예’라는 단어의 의미를 그대로 표현해내는 작업이다.

이혜선 작가는 본래 대학 신소재공학과에서 비철금속을 전공했다. 2학년 때 수업에 주얼리코스가 신설되었고 어릴 때부터 뭔가 만들기를 좋아했던 작가는 주얼리 제작에 재미를 느껴 편입을 통해 미대에 입학, 대학원까지 진학했다. 금속공예의 시작이었다. 그림을 잘 그리는 아버지, 뭔가 만들기를 좋아했던 엄마로부터 물려받은 유전자와 본래 전공에서 다루었던 금속에 대한 지식 등이 어우러져 작업에 도움이 되었다.

“어릴 때 종이접기를 좋아했어요. 아빠가 일본에 출장을 다녀오실 때 사다주시는 종이접기 책을 좋아했고 종이접기 아저씨 김영만 선생님 책도 집에 전권으로 가지고 있었어요.”

2016년 <제주바다로부터-바다쓰레기 금속공예 그룹전시>에 참여했던 것이 해양쓰레기 작품 제작의 시작이다. 제주도는 해양 쓰레기가 넘쳐나는 곳이다. 바다를 떠돌다 제주도의 해변에 도착한 플라스틱 조각들, 스티로폼들, 온갖 부표들, 그물들… 이런 소재들이 전시에 참여한 작가들로부터 일상생활에서 사용될 만한 브로치나 반지, 목걸이 등으로 완전히 새롭게 다시 태어났다. 그 전시에서 무엇보다 눈에 띄었던 건 이혜선 작가가 만든 조명 작품, 일명 ‘손등대’였다.

언제나 작품을 만들 때 단순한 눈요깃거리가 아닌 ‘기능’이 담긴 작품을 만들고자 했던 노력이 담겨 탄생한 작품. 바다에서 온 쓰레기에 담긴 ‘이야기’를 생각하다 바다에 반드시 필요한 등대가 떠올랐다. 밤바다에 등대가 꼭 필요한 존재이듯, 어둠을 비추는 빛은 소중한 존재라 생각해 ‘손 안의 등대’라는 의미의 손등대가 탄생했다.

전시 이후 작가는 손등대 작업을 계속해 나갔다. 꾸준히 바다에 나가 비치코밍(해변에 밀려온 쓰레기를 줍는 것) 활동을 하며 많은 플라스틱 쓰레기들, 다시 말해 작업 소재들을 모았고 2022년부터는 제주도 해변에서 해변 정화 자원봉사를 하는 봉사단체 ‘제주클린보이즈’로부터 작업 소재로 사용될 해양쓰레기를 구입하고 있다.

“제주클린보이즈도 활동 자금을 어떻게 마련할지 고민하고 있었대요. 그래서 제가 쓰레기를 구입하는 방향으로 활동비를 지원하고, 재료를 주기적으로 받는 것을 제안한 거죠. 색도 좋고 예쁜 희귀템은 비싸게. 흔한 건 좀 저렴하게.”

해양쓰레기는 제주클린보이즈로부터 오지만 플라스틱 쓰레기에 덧입혀지는 금속 재료들은 종로, 을지로 등지의 철 판매상으로부터 작가가 직접 구입해 온다. 그리고 여기서부터 본격적으로 금속 공예가 시작된다. 톱질, 줄질, 사포질, 곡선 형성을 위한 망치질과 토치를 이용한 납땜(은땜) 등. 이런 작업을 위해 작가의 작업실엔 온갖 공구들로 가득 차 있다. 망치 톱 바이스 등 기본적인 수공구들부터 줄자, 버니어캘리퍼스 등의 측정공구, 전동드릴은 물론 심지어 값비싼 탁상드릴까지. 그리고 작업실 한켠에는 납땜 작업을 위해 꾸며둔 공간마저도 마련되어 있다.

그런 작업에 필요한 공구들 가운데 작가가 가장 자주 사용하는 공구는 절단과 연마를 위한 톱과 줄 사포 등의 수공구라 한다. 정해진 형태의 금속을 가져다 그대로 사용하는 것이 아닌, 자신이 원하는 형태의 소재로 만들어내는 것. 그것이 금속공예의 재미라고 작가는 말한다.

“기계로 만들어진 걸 그대로 가져다 사용하는 것보다 작품 작업을 할 때 원하는 형태를 만들어내는 맛이 있어요. 물론 기계보다 더 정확하진 않은데 그런 맛이 있죠, 수공구의 맛.”

공구의 맛을 아는 작가는 청계천 공구상에도 자주 방문하곤 했다. 워낙 자주 다니다 보니 단골집도 여럿 생겼다. 하지만 최근 서울시의 청계천 개발로 다니던 공구상들이 많이 사라져버려 안타깝다고 말하는 이혜선 작가.

작업을 하며 그래도 나름 공구 전문가가 되었다 생각하는 그녀이지만 그녀를 깜짝 놀라게 하는 공구상 대표님들의 말씀들이 있었다. 예를 들어 홀쏘를 추천해 준 대표님처럼.

“저는 금속에 구멍을 뚫을 때 홀쏘라는 공구가 있는 줄 모르고 드릴로 작게 구멍을 뚫어 톱질을 하거나 핸드사포로 갈아냈거든요. 그런데 한 공구상 대표님께서 ‘그걸 왜 어렵게 하냐’면서 홀쏘를 추천해 주시는 거예요. 신세계였죠.”

이혜선 작가는 장비빨이 곧 실력이라고 말한다. 어떤 공구가 있는지, 기능이 더 뛰어난 신제품이 나왔는지, 어떤 공구를 이용해야 작업을 더 손쉽게 할 수 있는지 아는 것이 곧 작품의 퀄리티로 드러난다는 의미일 것이다. 때문에 작가의 작업실에는 온갖 고급 공구들이 구색을 갖추고 있다. 드릴날도 값비싼 초경드릴날 그것도 세트로, 버니어 캘리퍼스도 고급 미쓰도요 제품, 줄톱도 잘 끊어지지 않는 고급 줄톱날로, 현재 작업실에 보유하고 있는 가장 비싼 공구인 삼천리 전동드릴(드릴링머신)은 가격이 300만 원 이상 되는 제품이라 한다.

버려진 쓰레기를 다시 재활용하는 것을 일컬어 리사이클링(Recycling)이라 말한다. 거기서 한 발짝 더 나아가 쓰레기를 더 나은 가치를 지닌 물건으로 바꾸는 것을 업사이클링(Upcycling)이라 한다. 바로 이혜선 작가가 하고 있는 일이다. 버려진 쓸모없는 해양쓰레기를 가공하여 사용 가치가 있는 조명으로 탈바꿈시키는 작업.

작가는 거기에 해양쓰레기, 작업의 주 소재인 부표에 담긴 이야기를 풀어나가고자 한다. 그렇기에 작업을 할 때에도 수집한 재료에 남겨진 낡은 모습과 스크래치 등을 최대한 남겨둔다. 오랜 시간 파도와 돌, 해변에 몸을 부딪혀 가며 만들어진 흔적들은 그 재료가 갖고 있는 고유한 이야기이기 때문이다. 그런 것들이 자연스러운 스토리텔링으로 이어진다.

“따개비가 잔뜩 붙어 있는 분홍색 부표를 발견한 적이 있어요. 처음엔 좀 징그러워서 그냥 집에 왔는데 눈앞에 계속 아른거리는 거예요.”

다시 돌아가 주워 온 부표의 절반은 붙어 있는 따개비를 전부 갈아내고 다듬어 작품으로 만들었지만 나머지 절반은 그대로 남겨 두었다.

“작업을 하다 보니 이런 것들이 남긴 재료들이 정말 귀하다는 걸 깨달았어요. 제가 아무리 가공하더라도 자연이 남긴 흔적만큼 아름다운 건 없더라고요.”

플라스틱을 녹여 새로운 모양으로 만든 것이 아니라, 그 자체의 모습을 담아 만들어 낸 손등대. 그 안에는 바닷물 속에서 오랜 시간동안 존재했던 쓰레기의 이야기와 비치코밍을 통해 작업의 소재로 활용된 이야기 등이 한가득 담겨 있다.

이혜선 작가는 오늘도 해양쓰레기를 이용해 작품을 만드는 작업을 계속하고 있다. 손등대를 비롯, 모빌(풍경) 작업도. 그로써 다음 세대에게 지금보다 깨끗해진 바다, 더 나은 지구의 환경을 누리게 해주고 싶다는 것. 그것이 작가가 작업을 계속하는 이유다.

“우리의 다음 세대들이 살아갈 지구의 자연 환경이 지금보다 나빠지지는 않았으면, 우리만큼은 자연을 누릴 수 있었으면 해요. 그러기 위해서는 현재를 살아가는 우리가 노력해야겠죠!”

글·사진 _ 이대훈 / 자료제공 _ 이혜선